2010年09月21日

エネルギーを。

最近、睡眠時間は

一日平均3時間~4時間。

常に頭痛と、

時折めまいに襲われることもあります。

しかし、眠れない。

日中も、何も無い時は常に

怒りだけを感じて生きています。

怒りのエネルギーだけで生きているのかも

知れません。

だれか、怒りや恨み以外のエネルギーを

与えてくれ。

そんなところで今日の一枚です。

Night In Tunisia

Art Blakey&THE jazz messengers

EMI TOCJ8514

このCDは、ドラマーのアート・ブレイキー率いるジャズ・メッセンジャー黄金時代のスーパーセッション。疾走するリズム、火が付くようなソロ、個性の激しいぶつかり合い、エネルギッシュでスリリング。間違いなく名演と評されていいのではないでしょうか。因みに、テナーサックスは、ウェイン・ショーター。トランペットは、リー・モーガン。

当時のジャズシーンの中でも、かなりファンキーな作品に仕上がっています。

ジャズが苦手な音楽好きの方に、また、音楽を愛する全ての方にオススメの一枚です。

一日平均3時間~4時間。

常に頭痛と、

時折めまいに襲われることもあります。

しかし、眠れない。

日中も、何も無い時は常に

怒りだけを感じて生きています。

怒りのエネルギーだけで生きているのかも

知れません。

だれか、怒りや恨み以外のエネルギーを

与えてくれ。

そんなところで今日の一枚です。

Night In Tunisia

Art Blakey&THE jazz messengers

EMI TOCJ8514

このCDは、ドラマーのアート・ブレイキー率いるジャズ・メッセンジャー黄金時代のスーパーセッション。疾走するリズム、火が付くようなソロ、個性の激しいぶつかり合い、エネルギッシュでスリリング。間違いなく名演と評されていいのではないでしょうか。因みに、テナーサックスは、ウェイン・ショーター。トランペットは、リー・モーガン。

当時のジャズシーンの中でも、かなりファンキーな作品に仕上がっています。

ジャズが苦手な音楽好きの方に、また、音楽を愛する全ての方にオススメの一枚です。

2010年09月20日

ハッピーマンデーってなんだ。

今日は、祝日。

ハッピーマンデーと言うやつです。

私は、以前、数年間の間、

ほとんど祝日、休日と無関係に仕事していたため、

このハッピーマンデーが導入された当時は、

その実感も無く過ごしていました。

そのため、今でも祝日は、以前の感覚のままです。

もちろん、敬老の日も、私の中ではまだまだ9月15日。

そもそも、私はあまりハッピーマンデーというものに、

意義を感じていません。

同じ日に、社会がいっせいに同じような場所に行き、

同じような行動をとることを助長している

だけのもに感じるからです。

大抵のハッピーマンデーは、

私は家で一人で過ごしています。

公共の機関や、金融機関がおやすみになったりするので、

手続きや、出金などがやりにくいだけです。

それが週末も含めて3日も続いてしまうわけです。

まあ、文句を言っても仕方ないので、

そんなところで今日の一枚です。

ゲバゲバ90分ミュージック ファイル

バップ VPCD81254

このCDは、懐かしの番組、ゲバゲバ90分のミュージックファイル。広い言い方をするとサウンドトラックというジャンルになるのでしょうか。

作曲は、現在、作曲家・アレンジャーとして活躍している宮川彬良氏の父でもある、宮川泰氏。

親子そろって、名アレンジャーとしても有名です。

さて、曲は同じゲバゲバのテーマヴァリエーションされているといったら、わかりやすいと思います。様々に形を変えたテーマが多彩に繰り広げられています。メインテーマは、最近CMなどでも良く使われています。

ゲバゲバ90分が懐かしい世代の方、またゲバゲバを知らなくとも、ちょっと懐かしくも新鮮な音楽を聞いてみたい方にオススメの一枚です。

ハッピーマンデーと言うやつです。

私は、以前、数年間の間、

ほとんど祝日、休日と無関係に仕事していたため、

このハッピーマンデーが導入された当時は、

その実感も無く過ごしていました。

そのため、今でも祝日は、以前の感覚のままです。

もちろん、敬老の日も、私の中ではまだまだ9月15日。

そもそも、私はあまりハッピーマンデーというものに、

意義を感じていません。

同じ日に、社会がいっせいに同じような場所に行き、

同じような行動をとることを助長している

だけのもに感じるからです。

大抵のハッピーマンデーは、

私は家で一人で過ごしています。

公共の機関や、金融機関がおやすみになったりするので、

手続きや、出金などがやりにくいだけです。

それが週末も含めて3日も続いてしまうわけです。

まあ、文句を言っても仕方ないので、

そんなところで今日の一枚です。

ゲバゲバ90分ミュージック ファイル

バップ VPCD81254

このCDは、懐かしの番組、ゲバゲバ90分のミュージックファイル。広い言い方をするとサウンドトラックというジャンルになるのでしょうか。

作曲は、現在、作曲家・アレンジャーとして活躍している宮川彬良氏の父でもある、宮川泰氏。

親子そろって、名アレンジャーとしても有名です。

さて、曲は同じゲバゲバのテーマヴァリエーションされているといったら、わかりやすいと思います。様々に形を変えたテーマが多彩に繰り広げられています。メインテーマは、最近CMなどでも良く使われています。

ゲバゲバ90分が懐かしい世代の方、またゲバゲバを知らなくとも、ちょっと懐かしくも新鮮な音楽を聞いてみたい方にオススメの一枚です。

2010年09月19日

昔には戻れない。

先日来、人に言われて

気になりもし、

腹立たしくもなった一言。

「昔のお前にもどってほしい。」

昔の私は、もっと優しかったんだそうな。

昔の私は、もっとわらっていたんだそうな。

昔の私はこうじゃなかったんだそうな。

昔の私の方が、よかったんだそうな。

人は変わらない。

しかし、人は変わる。

何が人をどう帰るかはわからない。

でも、私からあなたに言いたい一言、

それは、

少なくともあなたは、昔は

「昔のお前の方がよかった、なんていう人じゃなかった。」

あなたも変わったのだ。

私からすれば、昔のあなたの方が

よかった。

そんな、笑えないような、

シニカルで、パラドックスな出来事。

そんなこんなで今日の一枚です。

7(Seven)

村上“ポンタ”秀一 他

ビクターエンターテイメント VIZJ17(DVDつき)

このCDは、村上“ポンタ”秀一を中心に集まった、Sevenのアルバム。メンバーは、井上鑑(keys)、島健(keys)、松原正樹(g)、後藤次利(b)、斎藤ノブ(perc)、本多俊之(sax)という、一時代を築いてきたそうそうたるメンバー。

因みに、私は本多俊之氏の演奏が聞きたくて、このCDを買いました。このCDのなかで、本多氏は、ヤナギサワ製のシルバーソニックのカーヴドソプラノを吹きまくっています。

演奏は、大人の作るノリのいいフュージョンと言った雰囲気。昔のようにパワーで押しまくる演奏とは、一味も二味もちがった、それでいてパワフルで、エキサイティングな演奏を聴くことが出来ます。

ノリのよい音楽を楽しみたい方にオススメの一枚です。

気になりもし、

腹立たしくもなった一言。

「昔のお前にもどってほしい。」

昔の私は、もっと優しかったんだそうな。

昔の私は、もっとわらっていたんだそうな。

昔の私はこうじゃなかったんだそうな。

昔の私の方が、よかったんだそうな。

人は変わらない。

しかし、人は変わる。

何が人をどう帰るかはわからない。

でも、私からあなたに言いたい一言、

それは、

少なくともあなたは、昔は

「昔のお前の方がよかった、なんていう人じゃなかった。」

あなたも変わったのだ。

私からすれば、昔のあなたの方が

よかった。

そんな、笑えないような、

シニカルで、パラドックスな出来事。

そんなこんなで今日の一枚です。

7(Seven)

村上“ポンタ”秀一 他

ビクターエンターテイメント VIZJ17(DVDつき)

このCDは、村上“ポンタ”秀一を中心に集まった、Sevenのアルバム。メンバーは、井上鑑(keys)、島健(keys)、松原正樹(g)、後藤次利(b)、斎藤ノブ(perc)、本多俊之(sax)という、一時代を築いてきたそうそうたるメンバー。

因みに、私は本多俊之氏の演奏が聞きたくて、このCDを買いました。このCDのなかで、本多氏は、ヤナギサワ製のシルバーソニックのカーヴドソプラノを吹きまくっています。

演奏は、大人の作るノリのいいフュージョンと言った雰囲気。昔のようにパワーで押しまくる演奏とは、一味も二味もちがった、それでいてパワフルで、エキサイティングな演奏を聴くことが出来ます。

ノリのよい音楽を楽しみたい方にオススメの一枚です。

2010年09月18日

穏やかでいられるのは。

穏やかでいられるのは、

穏やかでいられるだけの

穏やかさが

自分の中にも

周りにもあるからだと思う。

そう思う今日この頃。

そんなこんなで今日の一枚です。

素顔のままで

佐川鮎子(T.SAX)

What's New Record WNCJ3306

このCDは、佐川鮎子氏のファーストアルバム。ジャンルとしては、イージーリスニングになるのでしょうか。しかしながら、奏法、音色は間違いなくクラシカルです。

基本的に世の中ではあまりない、クラシックのテナー・サクソフォンソロアルバム。まあ、クラシックと位置づけるとするならば、これも稀有なものの一枚になるのかもしれません。

演奏は、すっきりとしてストレートな音色と、落ち着いた表現。ハメをはずすということが一切無いような演奏。ある意味、物足りないと感じさせることもありますが、逆に奇をてらった演奏ではないので、万人に聞きやすく、受け入れられやすい演奏家と思います。もちろん、技術も確かなものなのは、聞いてすぐに判ります。

テナーサクソフォンのクラシカルなイージーリスニングを聞いてみたい方にオススメの一枚です。

穏やかでいられるだけの

穏やかさが

自分の中にも

周りにもあるからだと思う。

そう思う今日この頃。

そんなこんなで今日の一枚です。

素顔のままで

佐川鮎子(T.SAX)

What's New Record WNCJ3306

このCDは、佐川鮎子氏のファーストアルバム。ジャンルとしては、イージーリスニングになるのでしょうか。しかしながら、奏法、音色は間違いなくクラシカルです。

基本的に世の中ではあまりない、クラシックのテナー・サクソフォンソロアルバム。まあ、クラシックと位置づけるとするならば、これも稀有なものの一枚になるのかもしれません。

演奏は、すっきりとしてストレートな音色と、落ち着いた表現。ハメをはずすということが一切無いような演奏。ある意味、物足りないと感じさせることもありますが、逆に奇をてらった演奏ではないので、万人に聞きやすく、受け入れられやすい演奏家と思います。もちろん、技術も確かなものなのは、聞いてすぐに判ります。

テナーサクソフォンのクラシカルなイージーリスニングを聞いてみたい方にオススメの一枚です。

2010年09月16日

餅は餅屋なのか。

先日来、

仕事で、同僚が

上司に、材料のいくつかを渡され、

これと同じようなの作っといて。

ととあるケースの用な入れ物を

見せられて同じようなものを

作ることになりました。

しかしながら、見せられたのは、

専用のケースで、それ用に作られたもの。

渡された材料はホームセンターで

何となく調達してきたようなもの。

オマケに、工夫をしないと絶対に

同じ機能を持ったものにならないと

きています。

ということで、同僚は頭を抱えていたわけですが、

皆で考えて、なんとか形にしました。

作る作業を私も少しだけ手伝ったのですが、

「ここで、あの道具があったら」

とか、

「こんな技術があればすぐに出来るのに」

とか

いう思い出いっぱいです。

で、出来たものを素人感たっぷりの

よく言えば味のある、

悪く言えば、

見た目が良くないものとなりました。

やっぱり餅は餅屋ということなのでしょうか。

そんなところで今日の一枚です。

チャイコフスキー/白鳥の湖 全曲

マルク・エルムレル指揮

コヴェント・ガーデン王立歌劇場管弦楽団

Sony Essential Maste 88697575342

このCDは、ボリショイで長きに渡って指揮を振り続けたエルムレルとイギリスのロイヤルオケの白鳥湖。演奏の方は、さすがスペシャリスト、明晰できっちりしたもの。派手すぎるでもなく、地味すぎるでもなくといった中庸な感じですが、バレエ曲として聴くにはこれが正しい姿なのかもしれません。

やはり、餅は餅屋。

バレエ曲らしい白鳥の湖を聞いてみたい方にオススメの一枚です。

仕事で、同僚が

上司に、材料のいくつかを渡され、

これと同じようなの作っといて。

ととあるケースの用な入れ物を

見せられて同じようなものを

作ることになりました。

しかしながら、見せられたのは、

専用のケースで、それ用に作られたもの。

渡された材料はホームセンターで

何となく調達してきたようなもの。

オマケに、工夫をしないと絶対に

同じ機能を持ったものにならないと

きています。

ということで、同僚は頭を抱えていたわけですが、

皆で考えて、なんとか形にしました。

作る作業を私も少しだけ手伝ったのですが、

「ここで、あの道具があったら」

とか、

「こんな技術があればすぐに出来るのに」

とか

いう思い出いっぱいです。

で、出来たものを素人感たっぷりの

よく言えば味のある、

悪く言えば、

見た目が良くないものとなりました。

やっぱり餅は餅屋ということなのでしょうか。

そんなところで今日の一枚です。

チャイコフスキー/白鳥の湖 全曲

マルク・エルムレル指揮

コヴェント・ガーデン王立歌劇場管弦楽団

Sony Essential Maste 88697575342

このCDは、ボリショイで長きに渡って指揮を振り続けたエルムレルとイギリスのロイヤルオケの白鳥湖。演奏の方は、さすがスペシャリスト、明晰できっちりしたもの。派手すぎるでもなく、地味すぎるでもなくといった中庸な感じですが、バレエ曲として聴くにはこれが正しい姿なのかもしれません。

やはり、餅は餅屋。

バレエ曲らしい白鳥の湖を聞いてみたい方にオススメの一枚です。

2010年09月15日

偏りと偏りの端っこ。

漸く、朝晩は涼しくなり、

秋らしくなってきました。

しかし、日中はやはりかなりの高気温。

今年は寒暖差が大きいような気がするので、

もしかしたら、きれいな紅葉が見られるのかもしれません

温度がどちらかに偏るということは、

やはり自然の中では以上といえるのかもしれませんが、

一年中、メリハリのない気温なのも、

良くない気がしますので、

季節によりにけりなのでしょうか。

私は、よく嗜好や考え方が偏っている

といわれることがありますが、

誰に比べて堂偏っているのか、

いまだにわからないことも多いです。

人間、誰でもどこかで偏っていて、

それだからこそ完璧な人間がいないわけで、

完璧な人間がいないからこそ、

逆に世の中が回っていくわけです。

ま、そんなこんなで今日の一枚です。

ガブリエリ作品集

フィラデルフィア管、クリーヴランド管、シカゴ響、ボストン響

ブラス・セクション、他

sony Gp SK92754

このCDは、ガブリエリの作品集。フィラデルフィア管をはじめ、アメリカの有名オケの金管セクションの演奏が収録されています。

ヨーロッパの金管楽器とはまた一味違った、抜けの良いサウンドと時として柔らかな響きがなんとも言えず、贅沢さをかもし出しています。

私は、普段、金管アンサンブルはほとんど聴かないのですが、このCDは聞いてよかったと思える演奏であるkと間違いなし。

金管楽器を愛する全ての方にオススメの一枚です。

秋らしくなってきました。

しかし、日中はやはりかなりの高気温。

今年は寒暖差が大きいような気がするので、

もしかしたら、きれいな紅葉が見られるのかもしれません

温度がどちらかに偏るということは、

やはり自然の中では以上といえるのかもしれませんが、

一年中、メリハリのない気温なのも、

良くない気がしますので、

季節によりにけりなのでしょうか。

私は、よく嗜好や考え方が偏っている

といわれることがありますが、

誰に比べて堂偏っているのか、

いまだにわからないことも多いです。

人間、誰でもどこかで偏っていて、

それだからこそ完璧な人間がいないわけで、

完璧な人間がいないからこそ、

逆に世の中が回っていくわけです。

ま、そんなこんなで今日の一枚です。

ガブリエリ作品集

フィラデルフィア管、クリーヴランド管、シカゴ響、ボストン響

ブラス・セクション、他

sony Gp SK92754

このCDは、ガブリエリの作品集。フィラデルフィア管をはじめ、アメリカの有名オケの金管セクションの演奏が収録されています。

ヨーロッパの金管楽器とはまた一味違った、抜けの良いサウンドと時として柔らかな響きがなんとも言えず、贅沢さをかもし出しています。

私は、普段、金管アンサンブルはほとんど聴かないのですが、このCDは聞いてよかったと思える演奏であるkと間違いなし。

金管楽器を愛する全ての方にオススメの一枚です。

2010年09月14日

苦手。

誰でも得意、苦手はあります。

苦手なものは沢山ありますが、

いま私が一番苦手なものは…

人間

かも知れない。

そんなところで今日の一枚です。

Chant du Saxophone Ténor

Niels BIJL(テナー・サクソフォン)

Aliud Records ACD HN 014-2

このCDは、Niels Bijlによる、テナーサクソフォンの演奏集。おそらく、オランダの方のようなので、名前の読みはビール?でしょうか。

実は、テナー・サクソフォンのソロが収録されているクラシカルなアルバムは意外に少ないのが現状。一番多いのはやはり、アルト・サクソフォンのソロアルバムだと思いますが、おそらくは、演奏されるべき作品がアルトに比べると、極端に少ないことも理由のひとつかと思います。そういう意味では、作曲家の方々にがんばってテナーのレパートリーを広げてもらいたいものですが、そのためにはテナーの優秀な奏者がもっと育つ必要があるのかもしれません。因みに、私事ですが、私はテナーを演奏するのが非常に苦手。アルトに比べて、音の反応やコントロールが違うというか、鳴らしどころのつぼがわからないというか、そんな感覚。嫌いではないですが、テナーという楽器が自由度が高く、私には扱いきれないのが現状です。

さて、この演奏、技術的にも表現の上でも問題なし。アルトに比べて表現の幅が薄味なのは意外な気もしますが、ジャズではなく、クラシックの世界ではそういう位置づけになってしまうのだと思います。

テナー・サクソフォンのクラシカルなソロ曲集を聴いてみたい方にオススメの一枚です。

苦手なものは沢山ありますが、

いま私が一番苦手なものは…

人間

かも知れない。

そんなところで今日の一枚です。

Chant du Saxophone Ténor

Niels BIJL(テナー・サクソフォン)

Aliud Records ACD HN 014-2

このCDは、Niels Bijlによる、テナーサクソフォンの演奏集。おそらく、オランダの方のようなので、名前の読みはビール?でしょうか。

実は、テナー・サクソフォンのソロが収録されているクラシカルなアルバムは意外に少ないのが現状。一番多いのはやはり、アルト・サクソフォンのソロアルバムだと思いますが、おそらくは、演奏されるべき作品がアルトに比べると、極端に少ないことも理由のひとつかと思います。そういう意味では、作曲家の方々にがんばってテナーのレパートリーを広げてもらいたいものですが、そのためにはテナーの優秀な奏者がもっと育つ必要があるのかもしれません。因みに、私事ですが、私はテナーを演奏するのが非常に苦手。アルトに比べて、音の反応やコントロールが違うというか、鳴らしどころのつぼがわからないというか、そんな感覚。嫌いではないですが、テナーという楽器が自由度が高く、私には扱いきれないのが現状です。

さて、この演奏、技術的にも表現の上でも問題なし。アルトに比べて表現の幅が薄味なのは意外な気もしますが、ジャズではなく、クラシックの世界ではそういう位置づけになってしまうのだと思います。

テナー・サクソフォンのクラシカルなソロ曲集を聴いてみたい方にオススメの一枚です。

2010年09月13日

楽しく生きたいが。

楽しくない。

楽しくしていないのかもしれないが、

人生、面白みが全くない。

刺激があっても、

自分にとって心地よい刺激は

ほとんどない気がしています。

そんなこんなで今日の一枚です。

オパ!コン・デウス(OPA! COM DEUS)

本多俊之

キングレコード KICJ92308

このCDは、当時「バーニング・ウェイヴ」で衝撃のデビューを果たした本多俊之氏のエレクトリック・バードにおける第二弾。ラテン系のリズムビートを多用し、ソプラノサックス、アルトサックス、フルート、あるとフルートまでを自在に吹きまくる本多俊之氏の魅力が詰まったアルバムになっています。

発売当時に感じられたほどの、過激さというか、先鋭的なイメージは感じられなくなってしまったかもしれませんが、ラテンのゴキゲンなリズムは今でも新鮮で楽しめます。

ラテンフィールのフュージョンを聞いてみたい方にオススメの一枚です。

楽しくしていないのかもしれないが、

人生、面白みが全くない。

刺激があっても、

自分にとって心地よい刺激は

ほとんどない気がしています。

そんなこんなで今日の一枚です。

オパ!コン・デウス(OPA! COM DEUS)

本多俊之

キングレコード KICJ92308

このCDは、当時「バーニング・ウェイヴ」で衝撃のデビューを果たした本多俊之氏のエレクトリック・バードにおける第二弾。ラテン系のリズムビートを多用し、ソプラノサックス、アルトサックス、フルート、あるとフルートまでを自在に吹きまくる本多俊之氏の魅力が詰まったアルバムになっています。

発売当時に感じられたほどの、過激さというか、先鋭的なイメージは感じられなくなってしまったかもしれませんが、ラテンのゴキゲンなリズムは今でも新鮮で楽しめます。

ラテンフィールのフュージョンを聞いてみたい方にオススメの一枚です。

2010年09月09日

型にはまった美しさ。

今日は9月9日。

医療関係者にとっては、

一応、救急の日。

だからといって、何があるわけでも

ありませんが。

因みに、調べてみると、

カーネル・サンダースの誕生日だったり、

あと、手巻き寿司の日だったり、

ロールケーキの日だったりと、

いろいろあるようです。

さて、話はガラッと変わりますが、

よく融通がきかない

といわれる私。

自分の決めたことを

なかなか曲げないとも言われています。

逆に、世の中、融通がききすぎるのも

問題だと思うのは私だけでしょうか?

そんなこんなで

今日の一枚です。

ブラームス/交響曲第1番

カール・ベーム指揮

ウィーン・フィル・ハーモニー管弦楽団

ユニバーサルミュージック UCCG3629

このCDは、カール・ベームがウィーン・フィルを振って録音したブラームスの1番。一緒にハイドンの主題による変奏曲が収録されています。

このベームの演奏、堅実そのものと言った印象。ハメをはずすようなことがなく、テンポもゆったりして落ち着いており、風格というか、ブラームスはこうドイツ的であるべき、という演奏。

刺激的な部分があまりりありません。派手な演出、奇をてらった演奏が沢山ある中で、雄大で柔らかな、それでいて厳格な印象です。また、ウィーンフィルの出す音もそれにかなっていると思います。

しっかりとした落ち着いたブラームスの一番を聞きたい方にオススメの一枚です。

医療関係者にとっては、

一応、救急の日。

だからといって、何があるわけでも

ありませんが。

因みに、調べてみると、

カーネル・サンダースの誕生日だったり、

あと、手巻き寿司の日だったり、

ロールケーキの日だったりと、

いろいろあるようです。

さて、話はガラッと変わりますが、

よく融通がきかない

といわれる私。

自分の決めたことを

なかなか曲げないとも言われています。

逆に、世の中、融通がききすぎるのも

問題だと思うのは私だけでしょうか?

そんなこんなで

今日の一枚です。

ブラームス/交響曲第1番

カール・ベーム指揮

ウィーン・フィル・ハーモニー管弦楽団

ユニバーサルミュージック UCCG3629

このCDは、カール・ベームがウィーン・フィルを振って録音したブラームスの1番。一緒にハイドンの主題による変奏曲が収録されています。

このベームの演奏、堅実そのものと言った印象。ハメをはずすようなことがなく、テンポもゆったりして落ち着いており、風格というか、ブラームスはこうドイツ的であるべき、という演奏。

刺激的な部分があまりりありません。派手な演出、奇をてらった演奏が沢山ある中で、雄大で柔らかな、それでいて厳格な印象です。また、ウィーンフィルの出す音もそれにかなっていると思います。

しっかりとした落ち着いたブラームスの一番を聞きたい方にオススメの一枚です。

2010年09月08日

自分らしさとは何だろう 。

最近時々、自分らしさを問われることがある。

自分らしさとは、なんだろう。

自分の個性のことを聞いているのか、

長所・短所のことを聞いているのか。

具体的に「らしさ」を考えた時に

そのどれも含まれているし、

どれとも違う気がする。

自分らしさとは、まさに、自分が自分であることの

アイデンティティはどこにあるかと

行っているのかもしれない。

それを簡潔に語るのは非常に難しい。

逆を考えると、人に「自分らしさ」を

問うことはある意味過酷な質問を

しているのかもしれない。

そんなところで今日の一枚です。

ブラームス/交響曲第1番

シャルル・ミュンシュ指揮

パリ管弦楽団

EMI TOCE90044 (HQCD)

このCDは、巷でも名盤といわれている、ミュンシュとパリ管のブラ1が収録されたもの。理マスタリングされ、高品質、高音質をうたうHQCDでの盤です。

演奏の方は、兎に角熱演。アンサンブルがスッキリしないという意見もあるようですが、熱気を伝えたいがために少々アインザッツを犠牲にしている部分があるのではないかと感じられるほど情熱溢れる演奏です。

決してアンサンブルが不味いわけでも、ヘタクソなわけでも無いと感じます。

さて、この演奏、ドイツ物らしくないとか、フランス的だとか、ブラームスらしくない、といわれることもあるようですが、そもそも、その「らしさ」はどこから来ているものか、ちょっと不明。これはこれで、ミュンシュとパリ管のしっかりとした主張と、楽譜に書かれてあることを咀嚼し形にしている事実があるだけのような気がします。

情熱溢れる、まさに音楽的な演奏であることは、間違いないのではないでしょうか。それが聞き手に伝わっているからこそ、名演であり、好みが分かれるほどの強烈な個性をはなっているのだと思います。

ブラームスの交響曲一番をいくつか聞いてきた方に、情熱を感じられる演奏としてオススメの一枚です。

自分らしさとは、なんだろう。

自分の個性のことを聞いているのか、

長所・短所のことを聞いているのか。

具体的に「らしさ」を考えた時に

そのどれも含まれているし、

どれとも違う気がする。

自分らしさとは、まさに、自分が自分であることの

アイデンティティはどこにあるかと

行っているのかもしれない。

それを簡潔に語るのは非常に難しい。

逆を考えると、人に「自分らしさ」を

問うことはある意味過酷な質問を

しているのかもしれない。

そんなところで今日の一枚です。

ブラームス/交響曲第1番

シャルル・ミュンシュ指揮

パリ管弦楽団

EMI TOCE90044 (HQCD)

このCDは、巷でも名盤といわれている、ミュンシュとパリ管のブラ1が収録されたもの。理マスタリングされ、高品質、高音質をうたうHQCDでの盤です。

演奏の方は、兎に角熱演。アンサンブルがスッキリしないという意見もあるようですが、熱気を伝えたいがために少々アインザッツを犠牲にしている部分があるのではないかと感じられるほど情熱溢れる演奏です。

決してアンサンブルが不味いわけでも、ヘタクソなわけでも無いと感じます。

さて、この演奏、ドイツ物らしくないとか、フランス的だとか、ブラームスらしくない、といわれることもあるようですが、そもそも、その「らしさ」はどこから来ているものか、ちょっと不明。これはこれで、ミュンシュとパリ管のしっかりとした主張と、楽譜に書かれてあることを咀嚼し形にしている事実があるだけのような気がします。

情熱溢れる、まさに音楽的な演奏であることは、間違いないのではないでしょうか。それが聞き手に伝わっているからこそ、名演であり、好みが分かれるほどの強烈な個性をはなっているのだと思います。

ブラームスの交響曲一番をいくつか聞いてきた方に、情熱を感じられる演奏としてオススメの一枚です。

2010年09月06日

どう思い、どう考えるか。

自分のことを自分でどう考えるのか、

自分の思いをどう考えるのか。

その中には、時として、

人には決して理解されないこと、

踏み込めないことが

あるのだと、最近感じています。

モヤモヤや、表現のしようがない怒りを感じる今日この頃です。

そんなところで今日の一枚です。

ベートーヴェン/交響曲集

ムラヴィンスキー指揮

レニングラード・フィル・ハーモニー管弦楽団

Venezia CDVE34248

このCDは、ムラヴィンスキー指揮のレンニングラード・フィルによるベートーヴェン。1番、3番、4番、5番、6番、7番が収録されています。

演奏は、好みによって賛否両論あるようですが、これはこれで、あくまでムラヴんスキースタイルだと思えば、なるほどと、思える部分が多くある気がします。オケが一つの巨大な楽器として扱われるような錯覚に陥る部分、冷徹かと思えば、しなやかな表現に引き込まれる、まさにムラヴィンスキーの世界です。

ムラヴィンスキーのベートーヴェンを堪能したい方にオススメの一枚です。

自分の思いをどう考えるのか。

その中には、時として、

人には決して理解されないこと、

踏み込めないことが

あるのだと、最近感じています。

モヤモヤや、表現のしようがない怒りを感じる今日この頃です。

そんなところで今日の一枚です。

ベートーヴェン/交響曲集

ムラヴィンスキー指揮

レニングラード・フィル・ハーモニー管弦楽団

Venezia CDVE34248

このCDは、ムラヴィンスキー指揮のレンニングラード・フィルによるベートーヴェン。1番、3番、4番、5番、6番、7番が収録されています。

演奏は、好みによって賛否両論あるようですが、これはこれで、あくまでムラヴんスキースタイルだと思えば、なるほどと、思える部分が多くある気がします。オケが一つの巨大な楽器として扱われるような錯覚に陥る部分、冷徹かと思えば、しなやかな表現に引き込まれる、まさにムラヴィンスキーの世界です。

ムラヴィンスキーのベートーヴェンを堪能したい方にオススメの一枚です。

2010年09月05日

カルテットといいつつクインテット。

秋の気配を少しは感じるものの、

なかなか秋らしくはならない今日この頃。

秋らしくはありませんが、

逆に何か色々考えてしまいます。

さて、私は、色々なCDを収拾していますが、

特に国内版だと、

サクソフォンアンサンブルの新しいCDがリリースされると、

なんやかんやで購入してしまうのです。

そこで今日の一枚です。

ブレーン・アンサンブル・コレクション Vol.13

サクソフォーン・アンサンブル 「セカンド・バトル」

ヴィーヴ!サクソフォーン・クヮルテット

ブレーンミュージック BOCD-8192

このCDは、8月13日にリリースされたばかりの、ブレーンアンサンブルコレクション。今年発売される楽譜の曲も収録されています。演奏は、ヴィーヴ!サクソフォーン・クヮルテット。クヮルテットといいつつ、CDのタイトルになっているセカンドバトルは、実は、クインテット。収録されている曲も、クヮルテットだけではなく、トリオなどもあります。

ブレーンから発売されているこのCDは、お手本的なものになるのでしょうか。

演奏の方は、確かなテクニックと音楽性が聞いて取れます。ただ、残念なのは、録音のせいか、それともお手本的な演奏のためなのか、音楽に対する情熱というか、主張というか、もっと遊び心があればと思う部分もあります。

サクソフォーンを演奏される全ての方にオススメの一枚です。

なかなか秋らしくはならない今日この頃。

秋らしくはありませんが、

逆に何か色々考えてしまいます。

さて、私は、色々なCDを収拾していますが、

特に国内版だと、

サクソフォンアンサンブルの新しいCDがリリースされると、

なんやかんやで購入してしまうのです。

そこで今日の一枚です。

ブレーン・アンサンブル・コレクション Vol.13

サクソフォーン・アンサンブル 「セカンド・バトル」

ヴィーヴ!サクソフォーン・クヮルテット

ブレーンミュージック BOCD-8192

このCDは、8月13日にリリースされたばかりの、ブレーンアンサンブルコレクション。今年発売される楽譜の曲も収録されています。演奏は、ヴィーヴ!サクソフォーン・クヮルテット。クヮルテットといいつつ、CDのタイトルになっているセカンドバトルは、実は、クインテット。収録されている曲も、クヮルテットだけではなく、トリオなどもあります。

ブレーンから発売されているこのCDは、お手本的なものになるのでしょうか。

演奏の方は、確かなテクニックと音楽性が聞いて取れます。ただ、残念なのは、録音のせいか、それともお手本的な演奏のためなのか、音楽に対する情熱というか、主張というか、もっと遊び心があればと思う部分もあります。

サクソフォーンを演奏される全ての方にオススメの一枚です。

2010年09月04日

どこかに何かが。

スッキリしない中に、

どこかに何かの引っかかるものが

ありそうで、

それが、何か判っているようで

わからないようで、

何か訳が判らなくなって、

モヤモヤしているのかもしれません。

そんなところで今日の一枚です。

ラヴェル/ボレロ他

サー・ネヴィル・マリナー指揮

ドレスデン・シュターツカペレ

PHILIPS PHCP-3604

このCDは、マリナーとドレスデンの初の組み合わせのアルバム。ボレロのほかに、チャイコフスキーのイタリア奇想曲や、シャブリエのスペインなども収録されています。私は、中古としてこのCDを買ったのですが、残念ながら、現在は廃盤のようです。

演奏の方は、マリナーらしいすっきりとした明晰なもの。エスプリや、洒脱な感覚も感じられるのですが、ただ、その中にどことなく泥臭さというか、土臭い感覚というか、何かを感じてしまうのはなぜかと思います。マリナーの手兵、アカデミー・オブ・セント・フィールズの演奏ではそういった感覚はあまりないのですが、何故かこのCDの演奏には感じるのは、おそらくドレスデン・シュターツカペレの演奏の性なのかもしれません。

ドレスデン・シュターツカペレのボレロを聞いてみたい方、ちょっと一味違うマリナーを聞いてみたい方にオススメの一枚です。

どこかに何かの引っかかるものが

ありそうで、

それが、何か判っているようで

わからないようで、

何か訳が判らなくなって、

モヤモヤしているのかもしれません。

そんなところで今日の一枚です。

ラヴェル/ボレロ他

サー・ネヴィル・マリナー指揮

ドレスデン・シュターツカペレ

PHILIPS PHCP-3604

このCDは、マリナーとドレスデンの初の組み合わせのアルバム。ボレロのほかに、チャイコフスキーのイタリア奇想曲や、シャブリエのスペインなども収録されています。私は、中古としてこのCDを買ったのですが、残念ながら、現在は廃盤のようです。

演奏の方は、マリナーらしいすっきりとした明晰なもの。エスプリや、洒脱な感覚も感じられるのですが、ただ、その中にどことなく泥臭さというか、土臭い感覚というか、何かを感じてしまうのはなぜかと思います。マリナーの手兵、アカデミー・オブ・セント・フィールズの演奏ではそういった感覚はあまりないのですが、何故かこのCDの演奏には感じるのは、おそらくドレスデン・シュターツカペレの演奏の性なのかもしれません。

ドレスデン・シュターツカペレのボレロを聞いてみたい方、ちょっと一味違うマリナーを聞いてみたい方にオススメの一枚です。

2010年09月03日

やっぱり、スッキリしない。

モヤモヤが

続いています。

人生にいいことが起きない気がしています。

生きていてもいいことがない気が

どんどんしてきます。

そんな状況に陥りつつあります。

自分で何とかできればいいのですが、

なんとも出来ずに、

毎日を

悶々と、鬱々と

過ごしています。

そんなこんなで今日の一枚です。

サム・スカンク・ファンク

ランディ・ブレッカー with マイケル・ブレッカー

ビクターエンタテインメント VICJ-61289

このCDは、ブレッカーブラザーズの復活CDとも呼べるもの。テナー・サクソフォン奏者のマイケル・ブレッカーは2007年惜しくもなくなってしまいましたが。

スタイルとしては、ビッグ・バンドのスタイルです。様々なところでよく耳にするサム・スカンク・ファンクがアルバムのタイトルになっているライヴ録音。

ビッグ・バンドの中でバリバリとなるブラスと低音、一糸乱れぬ爽快なパフォーマンスは、まさに爽快感そのもの。

ブレッカーブラザーズの演奏を聞いて爽快になりたい方にオススメの一枚です。

続いています。

人生にいいことが起きない気がしています。

生きていてもいいことがない気が

どんどんしてきます。

そんな状況に陥りつつあります。

自分で何とかできればいいのですが、

なんとも出来ずに、

毎日を

悶々と、鬱々と

過ごしています。

そんなこんなで今日の一枚です。

サム・スカンク・ファンク

ランディ・ブレッカー with マイケル・ブレッカー

ビクターエンタテインメント VICJ-61289

このCDは、ブレッカーブラザーズの復活CDとも呼べるもの。テナー・サクソフォン奏者のマイケル・ブレッカーは2007年惜しくもなくなってしまいましたが。

スタイルとしては、ビッグ・バンドのスタイルです。様々なところでよく耳にするサム・スカンク・ファンクがアルバムのタイトルになっているライヴ録音。

ビッグ・バンドの中でバリバリとなるブラスと低音、一糸乱れぬ爽快なパフォーマンスは、まさに爽快感そのもの。

ブレッカーブラザーズの演奏を聞いて爽快になりたい方にオススメの一枚です。

2010年08月31日

すっきりしたいのに、すっきりしない。

今日で8月も終り。

学生さんにとっては夏休みも終りです。

最近、いろいろあって、

色々考えて、

スッキリしたいと思いつつ、

何かをしても、すっきりせず、

何をやっても楽しくもなく、

何かあって、集中してやっているうちは、

なんとかなっても

その後襲ってくる

空虚感、イライラ、

やり場のない怒りは、

どう足掻いても

解決されそうにありません。

そんなこんなで

今日の一枚です。

ベートーヴェン/交響曲第7番

カルロス・パイタ指揮

フィルハーモニー交響楽団

Lodia LOCD786

このCDはアルゼンチン生まれの指揮者、カルロス・パイタ指揮のベト7です。この指揮者、爆演系の指揮者として巷で有名(?)なのですが、ロシア系の爆演指揮者とはちょっと違う感じのする爆演です。

ロシア系の爆演指揮者は、音楽的に素晴らしい部分を見出せることも多いのですが、この演奏は…。

ただ単に、やりたいことをやりたい放題やりました、と言った感じです。逆に堂でもいい部分はほったらかし、みたいな感覚。しかしこのパイタ、ステレオ時代のフルトヴェングラーというふれこみだった時代もあるようです。うーんよくわかりません。

確かに、演奏は、ゴリゴリと、強引に鳴らしたような弦楽器と、突然に吠える管楽器、爆演です。これをどう評価するのは、もう好みの問題でしょうか。

爆演で、スッキリするかと思えば、演奏に不満が見えるのでそうすっきりするでもなく、逆にモヤモヤ。

爆演のベト7を聞いてみたい方にオススメの一枚です。

学生さんにとっては夏休みも終りです。

最近、いろいろあって、

色々考えて、

スッキリしたいと思いつつ、

何かをしても、すっきりせず、

何をやっても楽しくもなく、

何かあって、集中してやっているうちは、

なんとかなっても

その後襲ってくる

空虚感、イライラ、

やり場のない怒りは、

どう足掻いても

解決されそうにありません。

そんなこんなで

今日の一枚です。

ベートーヴェン/交響曲第7番

カルロス・パイタ指揮

フィルハーモニー交響楽団

Lodia LOCD786

このCDはアルゼンチン生まれの指揮者、カルロス・パイタ指揮のベト7です。この指揮者、爆演系の指揮者として巷で有名(?)なのですが、ロシア系の爆演指揮者とはちょっと違う感じのする爆演です。

ロシア系の爆演指揮者は、音楽的に素晴らしい部分を見出せることも多いのですが、この演奏は…。

ただ単に、やりたいことをやりたい放題やりました、と言った感じです。逆に堂でもいい部分はほったらかし、みたいな感覚。しかしこのパイタ、ステレオ時代のフルトヴェングラーというふれこみだった時代もあるようです。うーんよくわかりません。

確かに、演奏は、ゴリゴリと、強引に鳴らしたような弦楽器と、突然に吠える管楽器、爆演です。これをどう評価するのは、もう好みの問題でしょうか。

爆演で、スッキリするかと思えば、演奏に不満が見えるのでそうすっきりするでもなく、逆にモヤモヤ。

爆演のベト7を聞いてみたい方にオススメの一枚です。

2010年08月30日

最近はまりつつあります。

今日は、雨がふったものの、

蒸し暑くなっただけで、

一向に涼しくなる気配がありません。

私は、一つのものにはまると、

しばらくの間それに取り付かれたように

感心を持つ傾向があります。

同じ作曲者のCDを違う演奏で

続けて何枚も購入したり、

同じ指揮者の演奏を

続けて何枚か購入してみたり。

そこで今日の一枚です。

ハチャトゥリアン/『ガイーヌ』、『スパルタクス』、『仮面舞踏会』ハイライト

ユーリ・シモノフ指揮

ロイヤル・フィルハーモニー管弦楽団

222843 Rpo

このCDは、シモノフ指揮のロイヤルフィルによるハチャトゥリアン。SACDのハイブリッド盤。激安SACDのシリーズの一枚です。hmvでまとめ外で購入すると1000円しません。

演奏の方は、多少繊細さに書ける部分はありますが、フレージングや、音楽の流れ素晴らしいと思います。ごつごつした感じは、重心の低い音作りのためか、それとも独特のリズム感のためなのか、はたまた、オケがついていけていないからなのか。そのあたりは不明ですが、シモノフという指揮者、世間で言われているほどの爆演指揮者ではなく、きっちりとしたエンターティナーであることは間違いないと感じます。

ハチャトゥリアンの音楽を聞いてみたい方にオススメの一枚です。

蒸し暑くなっただけで、

一向に涼しくなる気配がありません。

私は、一つのものにはまると、

しばらくの間それに取り付かれたように

感心を持つ傾向があります。

同じ作曲者のCDを違う演奏で

続けて何枚も購入したり、

同じ指揮者の演奏を

続けて何枚か購入してみたり。

そこで今日の一枚です。

ハチャトゥリアン/『ガイーヌ』、『スパルタクス』、『仮面舞踏会』ハイライト

ユーリ・シモノフ指揮

ロイヤル・フィルハーモニー管弦楽団

222843 Rpo

このCDは、シモノフ指揮のロイヤルフィルによるハチャトゥリアン。SACDのハイブリッド盤。激安SACDのシリーズの一枚です。hmvでまとめ外で購入すると1000円しません。

演奏の方は、多少繊細さに書ける部分はありますが、フレージングや、音楽の流れ素晴らしいと思います。ごつごつした感じは、重心の低い音作りのためか、それとも独特のリズム感のためなのか、はたまた、オケがついていけていないからなのか。そのあたりは不明ですが、シモノフという指揮者、世間で言われているほどの爆演指揮者ではなく、きっちりとしたエンターティナーであることは間違いないと感じます。

ハチャトゥリアンの音楽を聞いてみたい方にオススメの一枚です。

2010年08月27日

さらさらと行ければ。

最近、色々あって、

心の中にいくつかのわだかまりが出来ています。

吐き出す機会、発散する機会が

あればいいのですが、

現在、そういう相手も

そういう場も

私にはありません。

何事も、さらさらと

流していければいいのかもしれませんが、

私の性格上、どうしても

そうは出来ないのです。

そのうち、たまりにたまって

何か破壊てきなエネルギーになりそうな

気もしますが、

かろうじてそうならずにすんでいるのは

何故なのか自分でもわかりません。

愚痴を言いながらですが、

そんなところで今日の一枚です。

ムソルグスキー(ラヴェル編)/展覧会の絵

マリス・ヤンソンス指揮

ロイヤル・コンセルトヘボウ管弦楽団

RCO09004 RCO

(SACDハイブリッド盤)

このCDはヤンソンス指揮による展覧会の絵が収録されたもの。SACDの5.0チャンネルとのハイブリッド盤です。音楽業界の不況の昨今にしては珍しく、新録音。再版、レコードのCD化などではなく、ライヴでの演奏の録音です。

演奏の方は、ライヴにも関わらず、とにかくさらさら。ロシア系のゴリゴリ感や、フランス系のエスプリ感というよりも、マイルドというか、さらさら。表現はおかしいですが、喉越しのいいカレーのルーを飲むような感覚といえばいいのでしょうか。かといって、重心がない演奏家といわれると、そうでもなく、低い重心で構えたような響きがしっかりなっています。

しかし、演奏は悪くないです。ライヴなので演奏自体に傷がないわけではないのですが、それでも演奏は秀逸。

マイルドで、さらっとした展覧会の絵が聞きたい方にオススメの一枚です。

心の中にいくつかのわだかまりが出来ています。

吐き出す機会、発散する機会が

あればいいのですが、

現在、そういう相手も

そういう場も

私にはありません。

何事も、さらさらと

流していければいいのかもしれませんが、

私の性格上、どうしても

そうは出来ないのです。

そのうち、たまりにたまって

何か破壊てきなエネルギーになりそうな

気もしますが、

かろうじてそうならずにすんでいるのは

何故なのか自分でもわかりません。

愚痴を言いながらですが、

そんなところで今日の一枚です。

ムソルグスキー(ラヴェル編)/展覧会の絵

マリス・ヤンソンス指揮

ロイヤル・コンセルトヘボウ管弦楽団

RCO09004 RCO

(SACDハイブリッド盤)

このCDはヤンソンス指揮による展覧会の絵が収録されたもの。SACDの5.0チャンネルとのハイブリッド盤です。音楽業界の不況の昨今にしては珍しく、新録音。再版、レコードのCD化などではなく、ライヴでの演奏の録音です。

演奏の方は、ライヴにも関わらず、とにかくさらさら。ロシア系のゴリゴリ感や、フランス系のエスプリ感というよりも、マイルドというか、さらさら。表現はおかしいですが、喉越しのいいカレーのルーを飲むような感覚といえばいいのでしょうか。かといって、重心がない演奏家といわれると、そうでもなく、低い重心で構えたような響きがしっかりなっています。

しかし、演奏は悪くないです。ライヴなので演奏自体に傷がないわけではないのですが、それでも演奏は秀逸。

マイルドで、さらっとした展覧会の絵が聞きたい方にオススメの一枚です。

2010年08月24日

意外なブラームス

8月もあと一週間で終り。

にも関わらず、一向に涼しく

なる気がしないのは私だけでしょうか。

暦の上だけでしか秋の気配を感じることが

出来ない今日この頃のような気がします。

異常。

さて、そんなところで

今日の一枚です。

ブラームス/交響曲全集、ドイツ・レイクイエム

エルネスト・アンセルメ指揮

スイス・ロマンド・管弦楽団

Eloquence Australia 4800448

このCDは、アンセルメとスイスロマンドによるブラームス。昨日に引き続きまたもやアンセルメのバリバリのドイツ物。しかし、このブラームス、何故か昨日のベートーヴェン以上にいい。

部分的にはさらさらと流れる感じがブラームスらしからぬところを臭わせる部分もあるものの、初めて聴くい一枚としても、まともにブラームスしている演奏としていいのではないでしょうか。軽やかさに傾くでもなく、重厚さに傾くでもなく、非常に整然としていいバランスのブラームスではないでしょうか。

ブラームスの交響曲全集を手に入れたい方にオススメの一枚です。

にも関わらず、一向に涼しく

なる気がしないのは私だけでしょうか。

暦の上だけでしか秋の気配を感じることが

出来ない今日この頃のような気がします。

異常。

さて、そんなところで

今日の一枚です。

ブラームス/交響曲全集、ドイツ・レイクイエム

エルネスト・アンセルメ指揮

スイス・ロマンド・管弦楽団

Eloquence Australia 4800448

このCDは、アンセルメとスイスロマンドによるブラームス。昨日に引き続きまたもやアンセルメのバリバリのドイツ物。しかし、このブラームス、何故か昨日のベートーヴェン以上にいい。

部分的にはさらさらと流れる感じがブラームスらしからぬところを臭わせる部分もあるものの、初めて聴くい一枚としても、まともにブラームスしている演奏としていいのではないでしょうか。軽やかさに傾くでもなく、重厚さに傾くでもなく、非常に整然としていいバランスのブラームスではないでしょうか。

ブラームスの交響曲全集を手に入れたい方にオススメの一枚です。

2010年08月23日

意外なベートーヴェン。

暑さと、

精神的ダメージのため、

ここのところ

死にそうな毎日を送っています。

特に精神的なダメージの方は、

心がほんとに死にそうになるのを

グッとこらえているのが現状。

何かいいことがありますように。

意外なところに

意外ないいものが転がっていますように。

そんなところで、今日の一枚です。

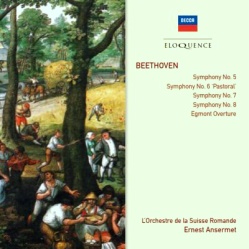

ベートーヴェン/交響曲第5、6、7、8番

エルネスト・アンセルメ指揮

スイス・ロマンド管弦楽団

Eloquence Australia 4800394

このCDは、アンセルメ指揮のスイス・ロマンドによるベートーヴェンの交響曲集後編。通常、アンセルメとスイス・ロマンドといえば、フランスものやロシアものに定評のある組み合わせですが、ドイツもの、ことベートーヴェンを実際に録音しているのも意外、この組み合わせのベートーヴェンは果たして聞ける演奏になるのかという疑問さえ感じてしまうのが一般的なイメージではないでしょうか。

この演奏、確かにベートーヴェンの交響曲らしくない響きというか音色が聞こえる感じはしますが、これはこれで、新鮮な響き。何となく、フランス風の響きがするベートーヴェンです。

軽快な部分ではアンセルメらしい音楽作りが非常に小気味宵感覚を与えていますが、中間部などで時折妙にテンポ感がなくなるのが少し残念。でも、アンセルメのベートーヴェン、オーケストラもグローバル化した今、もっと評価されて、人に聞かれてもいい演奏のような気がしてしまいます。私は基本的にアンセルメという指揮者の音楽作りが好きな人ですので。

新鮮なベートーヴェンを聞いてみたい方にオススメの一枚です。

精神的ダメージのため、

ここのところ

死にそうな毎日を送っています。

特に精神的なダメージの方は、

心がほんとに死にそうになるのを

グッとこらえているのが現状。

何かいいことがありますように。

意外なところに

意外ないいものが転がっていますように。

そんなところで、今日の一枚です。

ベートーヴェン/交響曲第5、6、7、8番

エルネスト・アンセルメ指揮

スイス・ロマンド管弦楽団

Eloquence Australia 4800394

このCDは、アンセルメ指揮のスイス・ロマンドによるベートーヴェンの交響曲集後編。通常、アンセルメとスイス・ロマンドといえば、フランスものやロシアものに定評のある組み合わせですが、ドイツもの、ことベートーヴェンを実際に録音しているのも意外、この組み合わせのベートーヴェンは果たして聞ける演奏になるのかという疑問さえ感じてしまうのが一般的なイメージではないでしょうか。

この演奏、確かにベートーヴェンの交響曲らしくない響きというか音色が聞こえる感じはしますが、これはこれで、新鮮な響き。何となく、フランス風の響きがするベートーヴェンです。

軽快な部分ではアンセルメらしい音楽作りが非常に小気味宵感覚を与えていますが、中間部などで時折妙にテンポ感がなくなるのが少し残念。でも、アンセルメのベートーヴェン、オーケストラもグローバル化した今、もっと評価されて、人に聞かれてもいい演奏のような気がしてしまいます。私は基本的にアンセルメという指揮者の音楽作りが好きな人ですので。

新鮮なベートーヴェンを聞いてみたい方にオススメの一枚です。

2010年08月22日

久々のサクソフォンです。

私が音源を収拾している理由の一つに

主にサクソフォンの多種多用な音源を集める、

という作業があります。

ただ、私は、オーケストラの演奏や、

ジャズ・ポップスなど、

様々なジャンルの音楽で、

聞いてみたいと思ったものを聞いているため、

最近、紹介しているのはほとんどが

オーケストラのCDになっています。

クラシックのサクソフォンのCDが

そんなに頻繁にリリースされないことも原因です。

で、久々に

サクソフォンのCDを購入してみました。

そこで今日の一枚です。

メイプル&ローズ サクソフォンオーケストラ

OSBR-27002 ブレーン

このCDは、2001年に広島市と福山市在住の12名のメンバーで結成され、現在は約30名で打楽器を含むサクソフォンオーケストラを編成している、メープル&リーフサクソフォンオーケストラの結成10周年をキネンしてリリースされたファーストアルバム。

モーツァルトから正門研一氏の委嘱作品、そしてジャズやマンシーニの曲など、多用なジャンルが演奏されています。

ミベモルの演奏とはまた違った響きやスタイルを感じるのは、打楽器の性だけではないはず。かなりハイレベルなアンサンブルを聴くことが出来ます。ただ、個人的好みとしては、エリントンやマンシーニにはもっと遊び心というか、張っちゃ桁部分が欲しかった気もします。全体的にマイルドというか、穏やかな演奏に感じてしまいます。

サクソフォン・オーケストラのCDを楽しみたい方にオススメの一枚です。

主にサクソフォンの多種多用な音源を集める、

という作業があります。

ただ、私は、オーケストラの演奏や、

ジャズ・ポップスなど、

様々なジャンルの音楽で、

聞いてみたいと思ったものを聞いているため、

最近、紹介しているのはほとんどが

オーケストラのCDになっています。

クラシックのサクソフォンのCDが

そんなに頻繁にリリースされないことも原因です。

で、久々に

サクソフォンのCDを購入してみました。

そこで今日の一枚です。

メイプル&ローズ サクソフォンオーケストラ

OSBR-27002 ブレーン

このCDは、2001年に広島市と福山市在住の12名のメンバーで結成され、現在は約30名で打楽器を含むサクソフォンオーケストラを編成している、メープル&リーフサクソフォンオーケストラの結成10周年をキネンしてリリースされたファーストアルバム。

モーツァルトから正門研一氏の委嘱作品、そしてジャズやマンシーニの曲など、多用なジャンルが演奏されています。

ミベモルの演奏とはまた違った響きやスタイルを感じるのは、打楽器の性だけではないはず。かなりハイレベルなアンサンブルを聴くことが出来ます。ただ、個人的好みとしては、エリントンやマンシーニにはもっと遊び心というか、張っちゃ桁部分が欲しかった気もします。全体的にマイルドというか、穏やかな演奏に感じてしまいます。

サクソフォン・オーケストラのCDを楽しみたい方にオススメの一枚です。